ハッピーエンドの始まり

『トイ・ストーリー』や『モンスターズインク』などの大ヒット作を次々と世に送り出し、もはや無敵とも言われるアニメーションスタジオとなったピクサー。一作品の予算が100億円を超えるピクサーの制作現場にとって要となる美術監督に日々要求されるのは、細部への集中と全体俯瞰のバランスを巧みにはかるアスリートのような能力だ。

堤大介氏は、2007年からそのピクサーの美術監督として200人以上もの大きな規模で動くプロジェクトを率いて来た。大学でイラストレーションの世界に目覚めるまでは、がむしゃらに野球だけに打ち込んでいたという彼にとって、世界中から集められた強者アーティストたちを束ねるこの仕事には、学生時代の部活動の経験が生きていると言う。

「言ってみれば、野球チームと似ていますね。自分のことだけ集中してプレイするタイプと、常にチーム全体をみてプレイするタイプ、チームには両方必要ですよね。野球をやっていた頃から、僕はどちらかというと後者のタイプでした。でも、やはり野球でも映画でも、個人プレイで勝つより、チーム全員で一緒に成し遂げたときの感動や満足感の方が比較にならないほど大きいと思うんですよ。僕がいまの仕事をやれているのは、自分の絵の力というより、チームワークの力。現場では、仲間とのコミュニケーションや、何らかのかたちで人をひっぱっていくリーダーシップが常に必要とされるからです。」

「ピクサーでは、2ヶ月に一回、リーダーシップのトレーニングというのを受ける機会があります。問題が生じたときにそれをどのようにうまく解決するかというProblem Solvingの方法などを学ぶのですが、 これが本当に奥が深い。実践の場でも日々、リーダーシップとはなにか勉強し続けている感じです。でも、ここではどんなに偉いポジションを与えられたとしても、それにあぐらをかいて威張ったり、トンチンカンなことを言ってたら、チームに絶対に認めてもらえないですからね。みんな、本当に優秀な人たちばかりなので。リーダーになったなら、それまで以上に上を目指さないと通用しないところだと思います。」

「もちろん、チームを背負うストレスだって毎日ありますよ。そのほとんどは、人間関係の摩擦だったりもしますけど。普段は穏やかだと思われている僕でも、思わずキーッとなることだってあります(笑)。でもそういうときは、やはり一歩引いて、本当のゴールを達成するためには、どうやって他の人の手をうまく借りたらいいかを考えます。意地になるより自分が下手に出て、みんなを納得させたほうがいい場合もありますから。まあ、僕の妻に言わせると、僕は人に譲っているようで、結局は自分の思う通りやっているように見えるそうですが(笑)。」

18歳で単身ニューヨークへ渡り、新天地で文字通りゼロから自分の道を切り開いて来た堤氏。野球少年だった頃から変わらず、自分で決めたゴールに向かってひたすら打ち込むその一途さとエネルギーをもって、アニメーションの世界でも着実に夢を実現して来た。そして、若干32歳で念願だったピクサーの美術監督に就任したばかりの頃、ふと、次のゴールはどこか、と立ち止まる瞬間があったという。それは仕事ばかりでなく、将来に対する漠然とした迷いでもあった。

「その頃はまだ独身でしたし、ピクサーに来たばかりの頃で悩みもいろいろありました。自分の信じた道を歩んで来て、それなりに目標も達成してきたけれど、この先どうやってモチベーションを高めていけばいいのか迷っていたんでしょう。そこで、ちょっと気分転換が必要だなと思って、 写真家の親友と一緒に信州を廻る旅に出ることにしたんです。」

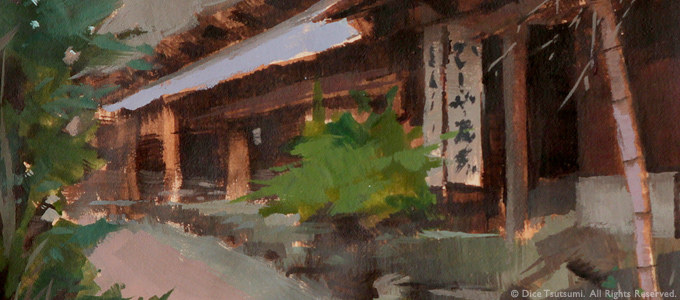

「信州のなかでもとくに渋温泉は、外国暮らしが長かった僕にとってすごく印象に残った温泉郷でした。日本独特の風情みたいなものが溢れていて、アメリカの友人たちにも機会があれば是非訪れて欲しいと思うほどです。『千と千尋の神隠し』の舞台になったと言われている木造の温泉宿(金具屋)で重要文化財として指定されている建物があり、僕も思わずスケッチブックに描きましたよ。」

「信州では必ず朝日を見に行くことに決めて、毎日、夜明け前に起きて山へ行き、僕は絵を描き、友人は写真を撮っていました。そうやって一日じゅう信州の自然を堪能したあと、夜は温泉に入って、おいしい旅館の食事を食べる。信州という土地にインスピレーションをもらいながらの、最高の旅でしたね。」

この時、一緒に旅をした写真家とは高校のクラスメートで、今でも常にその活動に注目している大事な親友の一人だ。現状に満足すること無く、自分の心が求めるものに正直に、そして真摯に向かい合うこの友人の姿勢から、本当のゴールにたどり着く道は、決して一本ではないということを学んだという。そして、そのゴールすらも、ときには変わっていいのだと。

「彼はもともと、小さい頃からNASAで働くのが夢で、宇宙工学を学ぶためにその道の名門、コロラド大学に留学したんです。それで、ついに夢が叶ってNASAでの仕事が決まった。有言実行です。すごいでしょう? ところが、卒業間際に、学生時代にかじっていたカメラを片手にアメリカ西部をキャンピング旅行をしているとき、ある事が頭をよぎった。NASAはたとえ自分が行かなくても、同じような能力のある人間を雇って変わらなく回り続ける。逆に同じ場所、同じ時間に、10人の人間が立ってそれぞれが写真を撮っても、自分が撮る写真は自分にしか撮れない。すると、“あ、自分が本当にやりたいのは写真なんだ”、と気づいたというんです。それで、あっさりNASAへ行くのをやめてしまった。それから日本に戻り、3年間の英語の先生をやりながら、下積み時代を経て、今では人気写真家として活躍している。あの潔さには本当に感服しましたね。」

「僕らの長い人生のなかで、結果というのはいつ出るかわからないものですよね。日本では、大学、高校へ行く受験の時点でまず結果を求められる。その次は、どこに勤めるか、年収はいくらか、結婚しているか、子供がいるかいないか... そういう結果がなかなか出ないことで挫折感を味わう人たちがたくさんいる。でも、本当はそんな必要は全然ないと思うんです。」

「人生の“ハッピーエンド”、つまり幸せの定義って、実は、人が本当に好きなものを見つけたときなんじゃないかと思う。そこから先の結果は、全部おまけみたいなものでしかない。その 結果をとやかく言うのは周りであって、世間のものさしでしかない。ときには、思い切ってレールから外れちゃったほうが楽になる時もありますよね。僕も日本社会のレールから外れたからこそ、アメリカで自分が信じる道を見つけることができたんだと思います。そしてこれからだって、ゴールは変わるかもしれない。それは、ピクサーでのゴールかもしれないし、そうでなくて一人のアーティストとしてのゴールかもしれない。でも、それでいいんじゃないですか。」

本当のゴールへたどり着く道は、決して直線の近道ばかりではない。たとえそれが誰かに譲る道の先にあったとしても、あるいは誰も通らない迂回の道にあったとしても、いずれ本当に心躍るものに出会えたなら、そこからハッピーエンドの“余韻”が始まるのだろう。そして、そのハッピーエンドですらも、生涯に一度きりではないのかもしれない。

(取材•文 飯干真奈弥)