木を植える男たち

堤大介にとって、というより、アニメーションの世界に携わる多くのアーティストにたちとって、まるで神様のように偉大な存在が二人いる。一人は日本の宮崎駿監督。そして、もう一人はアカデミー賞にも輝いた短編『木を植えた男』などで知られるカナダの Frédéric Back監督だ。堤氏は幸運にも、2006年にフランス人イラストレーターGerald Guerlaisと共に始めた国際的なチャリティ・アートプロジェクト〈スケッチトラベル〉で、この二人との対面を果たしている。

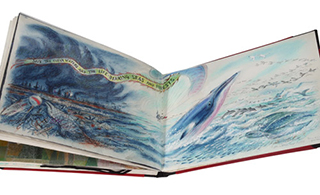

〈スケッチトラベル〉は、一冊の赤いスケッチブックを、まるでオリンピックの聖火のように各国のアーティストからアーティストへと手渡しで絵を描き足してゆき、4年半をかけて12カ国をリレーし完成させたという壮大なプロジェクト。総勢71名の世界的に著名なアーティストたちの絵が詰まったオリジナル・スケッチブックは、2011年10月にブリュッセルで行われたオークションにおいて、76,000EURO(約800万円)もの高値で落札され、その収益金を全額寄付することにより、今年、ラオス、カンボジア、スリランカ、ネパール、ベトナムの5カ国に子供たちのための図書館が建設された。この奇跡の輪のような〈スケッチトラベル〉の最終章を締めくくったアーティスト二人が、Frédéric Back監督と宮崎駿監督だったのだ。

「Frédéric Back監督と宮崎駿監督には、このプロジェクトを始めた当初から、どうしてもお願いしたいと考えていました。とくに、Frédéric Back監督とはそれまで面識もなかったですし、ご高齢と聞いていたので、繋がるのは難しいかもな…と諦めかけていたんです。そうしたら人づてに、Frédéricさんが『トイ・ストーリー 3』のコンセプトアートの本を読んで、僕の絵をどこかで褒めて下さっていたということをたままた耳にしまして。思い切って連絡して、スケッチブックを持ってモントリオールまで会いに行ったんです。」

「初めてお会いしたときにFrédéricさんが目を輝かせて僕に語ってくれたのは、アーティストとは何のために生きるのか、ということでした。自分たちアーティストには使命がある。何らかの形で、僕らの未来のために、そして次の世代のために出来ることを必死で考えながら、自分のアートを作っていくべきだ。そうじゃないとアーティストを続ける意味などない、と。 その姿をみて、ああ、僕も歳をとったらこういう人になりたいな、と本気で思いました。こんなふうに歳をとって、若い人たちにも決して照れる事なく、自分の情熱を分ち合える器を持ちたいと。 〈スケッチトラベル〉での出会いを通じて、僕はFrédéricさんから、アーティストとしても、人としても、大切な襷をもらった気がします。」

「Frédéricさんは、 アニメーションで世の中になにを残して行けるのか、それを自らに厳しく問い続けてきた人です。有名な『木を植えた男』も、 頭で「なぜ木を植えなくてはならないのか」を考えさせるような話じゃない。一人一人の心になんらかの意識を感覚的に植え付けて行く、そういう力がある。論理では押し付けられないものを、表現ですっと植え付けることができる。そういう表現力を持ったアーティストには、きっと使命があるはずだと彼は信じている。」

そんなFrédéric Back監督をアーティストとして尊敬してやまないという宮崎駿監督もまた、この世界に“木を植える”使命を持つ男の一人だ。 堤氏と宮崎監督との縁は深い。それは、堤氏の妻メイさんが、たまたま宮崎監督の姪であり、『となりのトトロ』の少女メイのモデルになった女性だからというだけではない。和光小学校の同級生であったメイさんと18年後に再会する以前から、ピクサーが全社体制で協力していた〈トトロの森プロジェクト〉に企画立案者として深く携わっていたのだ。

〈トトロの森プロジェクト 〉は、『となりのトトロ』の生まれた場所と言われる埼玉県所沢にある狭山丘陵の森を守るために、宮崎監督が自ら設立に協力した「トトロのふるさと財団」を支援する目的で始められた国際チャリティプロジェクトだった。宮崎作品に影響を受けたという世界のトップアーティスト200名余りが『私のトトロ』と言うテーマでオリジナル作品を作り、オークションでの収益を全て「トトロのふるさと財団」に寄付するというものだ。そして、そのプロジェクトの中心に堤氏はいたのだ。もちろん、他のピクサーのアーティストたちと同様、堤氏も『私のトトロ』のコンセプトで絵を提供している。それは、古き良き日本の下町を彷彿とさせるレトロな町並みに姿を表す、トトロの姿だ。

「僕が生まれ育った東京の風景は、どんどん変わって行きます。日本へ帰るたびに地下鉄から何から新しくなってしまって、地図があっても迷ってしまうほど。それでも、大人になった今でもふと思い出す原風景というのは、なぜか古いままの東京の風景なんですよね。僕自身は渋谷で生まれ育ちましたが、よく友人と遊んだアメ横とか上野とか、下町独特の風景をすごく良く覚えているんです。」

「小学校3年生くらいのとき、当時仲の良かった友人とよく上野公園で遊んでいたんですけど、あるとき、屋台でしゃぼん玉を売っているテキ屋の人と知り合いになった。そこで、僕は生まれて初めてのバイトをしたんですよね。店の端で、サクラとして一日中しゃぼん玉を吹かして、客を引き寄せるサクラのような仕事だったんですけど(笑)。」

「僕らはただ自分たちのファミコンのカセットを買いたくて、親に内緒で小遣い稼ぎをしていた。途中から、その友人が親にバレてしまってできなくなったんですけど、その彼と一緒にアメ横には本当によく行っていたんですね。近代化して行く東京という街にまるで取り残されたような 、雑多で、どこか猥雑な感じのああいう古い東京の風景を、なぜか今でも良く思い出すんです。何もかも新しくするのではなくて、そういう、みんなの記憶のなかに残っている風景を大事に残していくことも、本当はすごく重要なんじゃないかと思うんです。」

世界にかけがえのない木を一本ずつ植えて行く仕事。それは、すべての大人たちに託された襷と言えるのかもしれない。植えられた木を大事に残し育てるのも、無情に切り捨ててしまうのも、次の世代に委ねられた選択といえば、その通りだ。しかし、未来を生きる子供たちの記憶の数だけ、きっとその懐かしい原風景には、いつまでも人知れずトトロが宿ると信じたい。だからこそ、今日もまた新たな木を植える。たとえ、自分たちの生きている間に、完成した森を見ることができなかったとしても。

(取材・文 飯干真奈弥)